Há lugares onde o tempo não passa linearmente – ele se dobra, se entrelaça e ressurge.

No Quilombo Cafundó, a 12 quilômetros do centro de Salto de Pirapora (SP) e a 133 quilômetros da capital paulista, os quase 200 anos de existência não são medidos pelo calendário, mas em ciclos de resistência: a cada nova geração que aprende a língua cupópia, a cada colheita da agricultura familiar, em cada uma das 45 famílias do território, a cada noite em que o som do jongo ecoa nas raízes de um pequeno baobá – árvore em crescimento que vai presenciar outros tantos séculos de existência desse território.

Tudo isso lembra que a liberdade é conquistada dia após dia.

Essa é a entrada da capela com artefatos religiosos representando a ancestralidade fundadora do Quilombo Cafundó. (Foto: Camila Lima)

Na raiz da resistência

Trazido ainda criança da região do Congo-Angola, no continente africano, Joaquim Congo foi escravizado em uma fazenda no interior de São Paulo. Como era comum na época, recebeu o sobrenome de seu “senhor” com um acréscimo em referência ao seu lugar de origem.

No final do século 19, ele e sua companheira, Ricarda, foram alforriados e herdaram as terras do “senhor” Joaquim Manuel de Oliveira. Foi ali, em Salto de Pirapora, que fundaram a comunidade que hoje conhecemos como Quilombo Cafundó.

Ao menos desde 1888, descendentes de Joaquim Congo e Ricarda seguem vivendo, cultivando e resistindo no território. Mas para entender a força do Cafundó, é preciso primeiro decifrar seu código de sobrevivência: a cupópia, a língua-árvore que guarda nas raízes a memória do quilombo.

A cupópia é uma língua de base bantu-africana, mantida pelas famílias quilombolas ao longo dos séculos. Falada entre as pessoas mais velhas e aprendida pelas mais jovens por meio da escuta atenta e das conversas do cotidiano, ela foi preservada em segredo, chamada muitas vezes de “lingua secreta dos negros”.

Tecido no interior da “Casa de Cultura” estampado a frase “Turi Vimba-Quilombo Cafundó” que significa “terra de negros”. Está estampado o mapa do território. Ao centro do mapa está a capela e a Santa Cruz. Na esquerda, na parte superior está a representação da árvore de Baobá. (Foto: Camila Lima)

A cupópia permaneceu viva mesmo diante de preconceitos linguísticos e apagamentos históricos. Palavras e expressões como anguta vimba (mulher preta), cafombe (branco), massango (arroz) e mutombo (mandioca) carregam significados que atravessam o tempo e os silêncios impostos pela colonização.

A cupópia também vive na música, na poesia, na capoeira e, especialmente, no jongo, expressão cultural que une dança, canto e ancestralidade. É na roda do jongo que muitas palavras continuam ecoando em roda, mantendo viva a tradição e educando novas gerações.

Preservar a cupópia é reconhecer a riqueza e a pluralidade da cultura afro-brasileira. É entender que cada palavra guardada na memória é um ato de resistência, e que toda língua ancestral é também um território de liberdade.

Anguta vimba na liderança do Cafundó

“As cidades estão nos Quilombos, não são os Quilombos que estão nas cidades” (Nego Bispo, Líder quilombola, poeta, escritor e professor)

Por muito tempo, viver no Cafundó foi também conviver com o medo. Medo dos cercos, das ameaças, das tentativas de expulsão.

Segundo relatos da comunidade, a área original do quilombo era de aproximadamente 968 hectares.

“Quando os fazendeiros ao redor descobriram que, como dizem por aqui, ‘meia dúzia de neguinhos tava em posse dessas terras’, começaram os ataques”, explica o morador Alex Aguiar Pires, de 33 anos.

Um dos episódios mais marcantes da história do Cafundó ocorreu quando grileiros cercaram as moradias, obrigando as famílias a se trancarem em casa para garantir sua segurança.

E um acontecimento em específico marcou a história da comunidade: um grileiro foi morto por um quilombola, que agiu em legítima defesa para proteger a família. A partir daí, espalhou-se a narrativa de que “no quilombo matam branco”. Mais uma tentativa de criminalizar quem sempre lutou para existir.

Foi então que uma mulher, Maria Aparecida Rosa de Aguiar, conhecida como Dona Cida, se guiou pela coragem e arriscou a própria vida: saiu sozinha da comunidade e foi até a cidade de Salto de Pirapora pedir ajuda em nome do quilombo.

Da esquerda para a direita: Luciana Rosa de Aguiar Lima, Lucimara Rosa de Aguiar e Lucilene Rosa de Aguiar segurando uma fotografia de sua mãe Maria Aparecida Rosa de Aguiar, conhecida como Dona Cida. (Foto: Camila Lima)

A partir desse gesto, Dona Cida consolidou-se como uma das principais lideranças do Cafundó, articulando a defesa do território e promovendo o diálogo com a população das cidades vizinhas.

Mesmo sem saber ler ou escrever, ela fez da palavra e da escuta instrumentos de acolhimento e resistência. Figura carismática, firme e generosa, Dona Cida era conhecida por acolher todos que chegavam ao quilombo, inclusive aqueles com más intenções. Conduzia visitantes até a capela onde fazia benzimentos, contava a história do território e desmontava os estigmas lançados sobre a comunidade.

De forma intuitiva e visionária, ela praticava a militância junto ao turismo de base comunitária muito antes que esse conceito fosse formalizado. Dona Cida se dispôs a apresentar o Cafundó, sempre com o desejo de que, um dia, as pessoas visitassem o quilombo para valorizar a cultura e reconhecer a verdadeira história de seu povo.

“Se eu não contar hoje, no futuro quem vai conhecer nossa história?”, dizia Dona Cida.

Desde seu falecimento, em 1999, sua família se empenha em prosseguir na luta de garantir que o Quilombo do Cafundó tenha seus direitos preservados.

Em celebração a sua trajetória, recentemente a matriarca foi uma das homenageadas pelo evento “Yabas Sorocabanas”, que aconteceu no SESC Sorocaba em março de 2025. Seu nome segue vivo entre os que a conheceram, não apenas como símbolo de coragem e fé, mas como guardiã de memórias e sementes de futuro.

Filhas de Dona Cida, as irmãs Luciana Rosa de Aguiar, Lucimara Rosa de Aguiar e Lucileine Rosa de Aguiar, de 52, 49 e 42 anos, respectivamente, são nascidas e criadas no Quilombo do Cafundó.

Hoje, à frente da Associação que representa os interesses da comunidade, elas estão mobilizadas para atuar em defesa do território – uma necessidade que se impõe diante das ameaças sofridas. São as anguta vimba, fortes na liderança.

E o neto de Dona Cida e filho de Lucimara, Alex garante a continuidade: ele é responsável por importantes articulações na agricultura e visibilidade externa da comunidade.

-

- Lucilene Rosa de Aguiar sentada ao lado da árvore de Baobá, símbolo de resistência para o Quilombo. (Foto: Camila Lima)

-

- Da esquerda para a direita: Luciana, Beatriz, Lucimara, Mislene, Mateus, Mara e Darli na cozinha representando resistência junto com afeto no preparo dos alimentos. (Foto: Camila Lima)

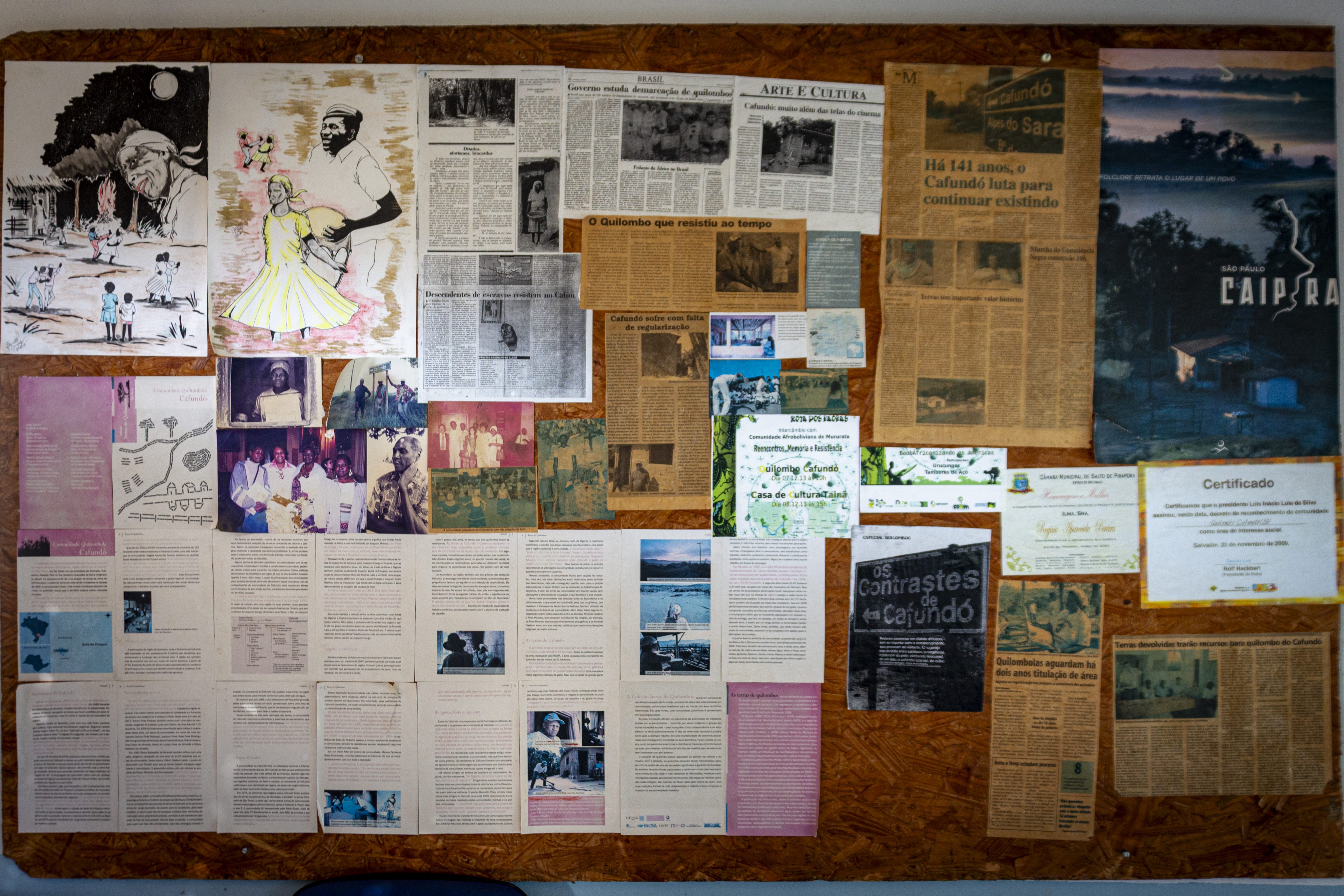

Documentar para resistir

A regularização fundiária do Cafundó é resultado de uma jornada que uniu resistência local e apoio externo.

A presença de pessoas das universidades, especialmente aquelas interessadas na cupópia, contribuiu para ampliar a visibilidade do território. Esse processo ganhou força após a publicação da reportagem “Os negros do Cafundó e sua estranha maneira de falar”, no jornal Cruzeiro do Sul, em março de 1978.

A matéria despertou o interesse de linguistas, antropólogos e outros estudiosos, que passaram a frequentar a comunidade, trazendo à tona o desejo de Otávio Caetano – uma das principais lideranças da comunidade na época – de levar “corpos não matáveis” para dentro do território. Ou seja, corpos brancos. Isso freou parte das violências históricas sofridas pela comunidade, servindo de escudo contra o apagamento e a marginalização.

Vista do território do Quilombo com partes ocupadas indevidamente por não quilombolas. (Foto: Mapy Barbosa)

Nos anos 1980, parte do território do Quilombo Cafundó foi tombada pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo (CONDEPHAAT) como patrimônio histórico e cultural. Mas, na prática, o reconhecimento só veio bem depois, com muita luta.

Em 2009, no segundo governo Lula, começou oficialmente o processo de reconhecimento como comunidade quilombola. Em 2012, o quilombo recebeu apoio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), órgão responsável pela gestão de terras no Brasil com foco na reforma agrária e na regularização fundiária; e da Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo (ITESP), órgão responsável pelo planejamento e execução das políticas agrária e fundiária do estado de São Paulo.

Finalmente, 209,64 hectares do território foram regularizados. Mesmo assim, o processo seguiu cheio de entraves, dentro e fora da comunidade.

Mais de uma década depois, em 13 de agosto de 2024, veio mais um avanço importante: o INCRA outorgou dois títulos de domínio coletivo e pró-indiviso, somando 76,29 hectares. O primeiro título corresponde a 44,09 hectares; o segundo, a 32,20 hectares – ambos concedidos à Associação Remanescente de Quilombo Kimbundu do Cafundó, que representa a comunidade.

Essa nova etapa foi formalizada com a assinatura de Lucimara, atual presidente da associação, que recebeu a titulação das mãos do presidente Lula. O reconhecimento legal reafirma o direito da comunidade ao seu chão ancestral, essencial para manter viva sua cultura, modo de vida e produção agrícola.

Plantando para colher autonomia

A agricultura no Quilombo Cafundó virou uma trincheira de resistência e autonomia. Antes focada na subsistência, a prática ganhou fôlego com a concessão de uso da terra em 2012, que abriu caminho para políticas públicas como o PAA (Programa de Aquisição de Alimentos).

Com isso, a comunidade se organizou e começou a produzir alimentos orgânicos, livres de agrotóxicos. Durante a pandemia, o quilombo virou referência e abasteceu escolas, feiras e instituições.

Alex Aguiar Pires conta o histórico de luta do quilombo e a sua trajetória até se tornar uma liderança. Ele está em frente a uma parede com a frase “Turi Vimba” que significa Território Negro. (Foto: Camila Lima)

“Quando o mundo inteiro estava indo ladeira abaixo, o Quilombo Cafundó estava crescendo”, lembra Alex.

Foram 470 toneladas de folhas colhidas, mais de mil cestas solidárias distribuídas, inclusive para povos indígenas e outros quilombos, mostrando que cuidar também é um ato político. Hoje, 15 famílias quilombolas vivem exclusivamente do que plantam, colhem e vendem.

Outra frente importante é o turismo de base comunitária, que gera renda e valoriza a cultura local. Mas a visibilidade também traz desafios: nem todo mundo que chega respeita os saberes e modos de vida do quilombo.

A disputa pela terra hoje não é só física, mas também simbólica. É sobre o direito de existir com autonomia, sem se moldar às expectativas de fora.

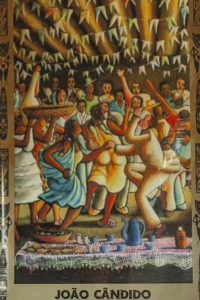

Quadro escrito “João Cândido”, figura importante na luta anti escravista e é uma referência negra para os habitantes do Quilombo. Retrata uma roda de Jongo. (Foto: Camila Lima)

Por isso, a defesa do território anda junto com a defesa da cultura, da história e do futuro enraizado na ancestralidade. Quem chega ao Cafundó encontra visitas guiadas, apresentações de jongo, rodas de conversa e culinária típica. Mais do que um passeio, é uma vivência: escutar com respeito, reconhecer a força ancestral do território e contribuir para sua sustentabilidade.

E apesar de toda essa potência, o Cafundó ainda enfrenta desafios, como a falta de transporte público até Salto de Pirapora. Hoje, grande parte da população depende de caronas, transportes informais ou anda longas distâncias para trabalhar, estudar ou acessar saúde e assistência.

Outra demanda urgente é a criação de uma creche pública. Ter um centro de educação infantil no território é garantir o direito à educação, valorizar a infância e fortalecer a autonomia das mulheres quilombolas. A comunidade também sonha que, nesse espaço, as crianças aprendam desde cedo a cupópia, sua língua ancestral.

O que acontece no Quilombo Cafundó não é história do passado. É história viva.

Ainda hoje, há partes do território que seguem em disputa. E as marcas da violência e do cerco ainda estão presentes nas memórias da comunidade.

Mas há também força, organização e um profundo senso de pertencimento. As mulheres do Cafundó são a raiz e o fruto dessa resistência: guardiãs da língua ancestral, cuidadoras da terra, líderes das lutas e tecedoras do futuro.

Seja forte, anguta vimba!

*Esta reportagem produzida por participantes do projeto “Repórter da Quebrada – Gerações Periféricas Conectadas”, realizado pela Periferia em Movimento com apoio da 8ª edição do Programa de Fomento à Cultura da Periferia da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de São Paulo

Entrevistas e reportagem em texto: Luara Angélica, com colaboração de Francisco Carvalho. Apoio: Ligia Sophia Souza, Victor Frazão e Bianca Bispo da Silva. Orientação e edição de texto: Thiago Borges.

Fotos por Camila Lima e Mapy Barbosa, com edição de Carolaine Nunes Silva e Isabelly Rodrigues dos Santos. Orientação: Vitori Jumapili.

Entrevistas e captação em vídeo por Caroline Pina, Ligia Sophia Souza, Maria Eduarda, Francisco Carvalho e Victor Frazão, com orientação de André Santos e Pedro Salvador. Roteiro e edição de Caroline Pina, Lígia Sophia e Eduarda Nazário Leão, com orientação e finalização de Pedro Salvador.

Artes: Rafael Cristiano. Mídias sociais: Micoli Cerqueira e apoio de Victor Frazão e Maria Eduarda, com orientação de Vênuz Capel. Distribuição: Gislayne Melo.

Apoio de produção e articulação: Cristiane Rosa e Laís Diogo. Coordenação de educação midiática: Aline Rodrigues.